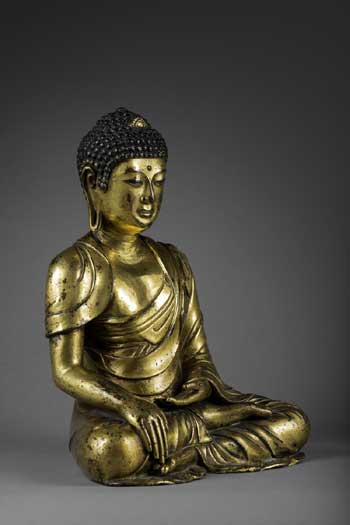

Un Bouddha du Royaume de DaliStatuette de bouddha en bronze doré, assis en padmasana sur le lotus, les mains en

bhumisparsa mudra (geste de la prise de la Terre à témoin). H. 28 cm. CHINE, Royaume de Dali – XIIe siècle

Vente Doutrebente, le 23 mai 2014, lot n°100

Adjugé 900.000 Euros En 109 av. J.-C., l’empereur Han Wudi envoya des émissaires entre la vallée du lac Erhai et les monts Cangshan, dans l’actuelle province du Yunnan en Chine et y créa une commanderie, rattachant ainsi Dali au territoire chinois. En 738 ap. J.-C., Piluoge, chef de la tribu Mengshe, parvint à unifier six clans locaux et fonda le premier grand royaume de la région : le royaume de Nanzhao. Deux siècles plus tard, Duan Siping, général issu de l’ethnie Bai, établit le royaume de Dali (appelé Dablit guaif en langue Bai). Ce dernier fut gouverné par vingt-trois souverains successifs jusqu’en 1253, date à laquelle Kubilaï Khan, empereur mongol, s’empara du territoire, qui resta sous domination mongole durant plus de trois siècles. En tant que royaumes issus d’un peuple minoritaire et situés à la périphérie du centre culturel chinois, Nanzhao et Dali furent longtemps des États vassaux des dynasties Tang et Song. Le bouddhisme vajrayāna y fut instauré comme religion d’État. Les souverains de ces royaumes se montrèrent d’importants mécènes : l’un fit ériger environ trois mille huit cents temples, un autre fit réaliser huit-cent statues bouddhiques en or. Sous la dynastie du royaume de Dali, plusieurs souverains commanditèrent la réalisation de plus de dix mille sculptures bouddhiques, et neuf rois abdiquèrent le trône pour se retirer dans les ordres monastiques. Comme le rapporte un ouvrage du XIVᵉ siècle : « À Dali, qu’ils soient riches ou pauvres, toutes les familles possèdent des niches bouddhiques ; qu’ils soient jeunes ou âgés, tous portent un chapelet. » Les sculptures bouddhiques de Dali, souvent de petites dimensions (moins de 10 cm de hauteur), se distinguent nettement des productions des régions centrales de Chine. Contrairement aux représentations solennelles et majestueuses héritées de la tradition Tang, les statuettes de Dali présentent un visage humain empreint de douceur : les yeux mi-clos ou directement tournés vers l’observateur, un léger sourire, et parfois une inclinaison de la tête vers l’avant qui confère une impression d’affabilité. Les bouddhas de Dali héritent toutefois des traditions sculpturales Tang, comme ceux du royaume contemporain de Liao (916-1125). Ces deux royaumes, tous deux fervents promoteurs du bouddhisme, produisirent des sculptures très proches en style et en apparence générale. Si bien qu’autrefois, les rares sculptures de Dali furent souvent confondues avec celles, plus répandues, du Liao. Néanmoins, la sculpture de Dali se distingue par une tête relativement grande par rapport aux épaules, une protubérance crânienne (uṣṇīṣa) écrasée et parfois ornée d’un motif semi-circulaire ou d’un ratna, et un traitement du drapé directement hérité de la sculpture Tang. Contrairement aux grands yeux mi-clos et alourdis des sculptures Tang et Liao, les figures de Dali arborent souvent des yeux plus ouverts et directs, exprimant une présence alerte tournée vers l’extérieur. Le traitement du vêtement est fluide et plastique : la robe monastique recouvre généralement les deux épaules ou croise le torse, tombant en plis souples qui s’organisent en une ligne ondulante en forme de « S », typique de l’iconographie de Dali. Ces plis peuvent se superposer en partie et masquer les couches de drapé inférieures, un détail caractéristique des sculptures de ce royaume. Parmi les sculptures les plus connues de Dali figurent les élégantes images en bronze doré d’Avalokiteśvara (Guanyin), appelées parfois les « Trésors du Yunnan » (Luck of Yunnan), caractérisées par leur silhouette élancée et raffinée. Toutefois, les grandes statues de Bouddha issues du royaume restent extrêmement rares.

|   |